こんにちは、K15です(@K15Life)!

K15

K15「ウッドストーブなんて使い物にならない!」「買おうと思っているけど、使いにくそう…」そんなイメージを持っている人へウッドストーブの魅力と使い方を紹介!

ソロキャンプは、ウッドストーブで事足りる!

そもそもウッドストーブとは!?

そもそも焚き火台とウッドストーブの違いはなんだろう。

焚き火台の燃料は「薪」だけど、ウッドストーブの燃料は「落ちている小枝」!そしてウッドストーブは、吸気効率がいいから燃焼性がよく高火力!

特に良いのは、携行性!コンパクトで軽量なので、バックパックソロキャンプや登山で使える。

さて、ウッドストーブの起源はなんだろう。「焚き火をとことん楽しむ 知っておくべきマナー&ルール」には、以下のように書かれている。

ウッドストーブは、19世紀頃にアメリカの労働者が暖を取ったり、調理したりするのに使っていたホボウストーブに由来する。当時はガスや灯油といった燃料類を使うことは、贅沢とされていた。

労働者たちは空き缶やドラム缶のフタを取り、側面に穴をあけ、木などの身近な燃料を使って炎を起こしていた。

それから放浪者やバックパッカーがそれらに注目し、携帯性の高い小さな缶類で使用していったことから、現代の原型に近い形になっていった。

引用元:焚き火をとことん楽しむ 知っておくべきマナー&ルール

ウッドストーブはメリットだらけ!

ウッドストーブを使うメリットはなんだろう。ウッドストーブにどっぷりハマっている僕は以下のように考えている!

- 携行性がよく持ち運びやすい

- 組み立てが簡単

- 燃焼効率がよくお湯がすぐに沸く

- 燃料は落ちている枝だから0円

- 薪割りの必要なし

荷物が多くて重くなると、準備や片付け、移動で疲れてしまう。そこで、僕は極力荷物を減らしたバックパックキャンプをするようになる。

まずは、ベルモントtabiのような携行性がいい焚き火台を使ってみた。薄いけど、サイズが大きくて意外と嵩張る。

「焚き火台のサイズは本当に必要?ソロキャンプならウッドストーブで事足りるのでは!?」と思うようになり、ウッドストーブを購入。

それ以後、ウッドストーブを愛用している。ピコグリル85であれば重量わずか82g。携行性に優れるので、登山でも使っている。

ウッドストーブは、シンプルな構造なので組み立てが楽!焚き火の準備や片付けが楽になった。

さらに筒状になっているものが多く、煙突効果により燃焼効率がすごく良い!たとえば、アメリカのソロストーブは、煙突効果に加えて二次燃焼をうながす作りになっている!

煙突のような筒状のモノの中で火を燃やすと、熱い空気が上昇し、本体下部から外部の冷たい空気を引き入れる。

そして、下部から引き入れられた冷たい空気は、筒の中の熱い空気を押し上げる、これが煙突効果。

引用元:焚き火をとことん楽しむ 知っておくべきマナー&ルール

煙突効果によって、高火力となりすぐにお湯が沸く。ウッドストーブで枝を燃やすと炎に高さが出るよね。

燃料は、落ちている木の枝なので、エコだし経済的!枝をポキポキ折って焚べればいいので、薪割りの時間を短縮でき、自然と向き合う時間が増える!

ウッドストーブを使うことにより、身軽にキャンプを楽しめる!燃料のお金もかからない!自然と向き合う時間が増える!使わない手はない!

デメリットは焚べるのが忙しい

ウッドストーブのデメリットはなんだろう。僕が感じたデメリットは以下になる!

- 燃焼効率がよく、燃料が小さいのですぐに燃え尽きる

- 風で一気に燃えて一気に冷える

- 重いモノが乗せられない

- 地面が焼ける

先述したようにウッドストーブは燃焼効率がいい。燃料は薪より小さい枝。なので、枝を焚べてもすぐに燃え尽きてしまう(焚べるのが結構忙しい)。

ウッドストーブは、吸気効率を高めるために穴がいっぱいあるモノが多い。風がそこそこあると、酸素が過剰になり一気に燃えて、一気に冷える。

枝は熱せられて可燃性ガスを放出するのに、風で冷えたらガス化しない。「すぐに燃えつきて消える」という問題点は、後で対策を紹介するよ!

ウッドストーブの多くは、薄いプレートを使っていて軽量コンパクトなので「重いモノ」が乗せられない(そもそも重いものを使いたいと思わない)。

それから地面との距離が近いので芝生が焼けるリスクがある!ステンレスなどの台を使ったり、耐熱性、遮熱性に優れる焚き火シートを使おう!

ウッドストーブの使い方はすごく簡単!

さて、本題のウッドストーブの使い方を見ていこう!焚き火に必要な3つの要素「可燃物(木の枝)」「酸素」「熱」をおさえておけば、簡単に扱える!

さて、ウッドストーブの使い方をマスターして、今よりもキャンプを楽しもう!

燃料である小枝を拾う

まず、ウッドストーブの燃料である小枝を拾う。

- 杉の枯葉や火口、着火剤

- 爪楊枝サイズの小枝

- 人差し指サイズの小枝

- 直径3cmほどの枝

焚き付けは、杉の枯葉が定番だけど、雨の場合は着火剤を持っておくと便利。僕は、コットンで着火剤を自作している。

それから爪楊枝サイズの小枝や人差し指サイズの小枝をたくさん準備しておく。特に爪楊枝サイズの小枝は、火が消えそうになったときに再び火を復活させるキーマン。

燃焼を長引かせるために、直径3cmほどの枝も準備しておいた方がいい。なぜならウッドストーブは、すぐに燃えつきてしまうから。

枝の種類は、焚き付けに「火つきのいい針葉樹」を使い、本燃焼に「火持ちのいい広葉樹」を使う!

着火手順

火は、小さいものから育てていく。何事もいきなり大きくならない。小さな熱で可燃性ガスを放出する「爪楊枝サイズの小枝」や油分を多く含んだ「杉の枯葉」に着火させる。

深さがあるので、メタルマッチは使いくい。僕は、主に棒マッチ(先端が赤いやつ)を使っている。

焚き付けに火がついたら、今度は人差し指サイズの枝に着火させる。そして、最後に太めの枝を焚べる。

これらは、ウッドストーブの深さを利用して、あらかじめ組んでおくとスムーズ!一番下に杉の枯葉をひく。次に小さい小枝を置き、着火する。

「火がつかない」ときは、小枝の状態をチェック

「なんだ、K15の言う通りにしても火がつかないぞ!」

なかなか火がつかなくて、イライラしている人がいるかもしれない。そこで、火がつかない時にチェックしておきたいポイントをまとめておく!

- 枝が濡れていないか

- 枝が大きくないか

枝が濡れている場合、水分を飛ばすために熱量を失ってしまい、着火しづらい。パキッと折れる乾いた枝を探そう。

雨の時は、木に引っ掛かっている枝など「地面から浮いている枝」を拾う。表面が濡れている枝は、樹皮を削いで乾いている部分を露出させる。

雨の時の焚き火テクニックについて詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてほしい!

なかなか火がつかない際に、チェックしておきたいのが「小枝のサイズが大きくないか」と言うこと!

実際にウッドストーブでの焚き火をするとき、細かい小枝を拾うのが面倒で、サイズの大きな枝にいきなり着火しがち。

乾いた細かな小枝をたくさん準備しておけば、火がつかないが少なくなるはず!

すぐに消えるとき、風防が助けてくれる

「着火はスムーズにいくけど、すぐに火が消えてしまう」

燃焼性のいいウッドストーブを使っていると、このような問題に直面する。

長く燃焼させるためには、針葉樹ではなく広葉樹を使う!針葉樹は、油分を多く含み広葉樹よりも柔らかい。薪の消費量が早いので、焚べるのが忙しい。

一方で広葉樹は、年輪の目が詰まっていて硬い。火はつきにくいが、長時間燃えてくれる。

先述したように、ウッドストーブは酸素をたくさん取り入れるため、穴がいっぱいあるモノが多い。風をしっかり防がないと、あっという間に燃えつきてしまう。

僕は、1年間ほど風防なしで遊んでいたけど、風防の必要性に気づく。雪中キャンプをしていると、冷気が侵入して思うように焚き火ができなかった。

「そうか、風で冷えているんだ!ウッドストーブの熱を保持するためにも風防があった方がいいな!」

風防を取り入れたことで、熱を保持して熾の状態(赤く燃えた炭が火床に積もっている)になり、すぐに消えなくなる。

広葉樹と風防ですぐに消えるウッドストーブからおさらばだ!

安心してください!料理もできます!

「ウッドストーブは、料理がしづらいのでは!?」と思う人がいるかもしれない。

僕は、ウッドストーブ一つでキャンプをしているけど、焚き火料理を楽しめている。のり弁や蕎麦、クリームシチューだって作れる。

僕のインスタでは、ウッドストーブを使った料理を投稿しているので、参考にしてほしい!

灰は軽量な火消し袋に入れる

灰の処理は「軽量な火消し袋」に入れて持ち帰る人が多くなっている。

有名なところで言えば、ネイキッドラボ「アッシュサック」!炭消し袋の元祖!

暖は取れるのか

「ウッドストーブは小さいけど暖が取れるのだろうか」

当然、焚き火台の方が多くの燃料(薪)を燃やせるため暖かい。でも、ウッドストーブでも高さが低く足元から暖気が上がってくるので意外と暖かい!

流石に気温-10℃のときは、体が温まるほどの暖はとれないけど、手足を温めるくらいならできる。輻射熱を反射するウインドスクリーンと組み合わせて、効果的に体を温めよう!

ウッドストーブに使いたいおすすめのギア

次に、ウッドストーブに使いたい「僕がおすすめするギア」を見ていこう!

チタン風防

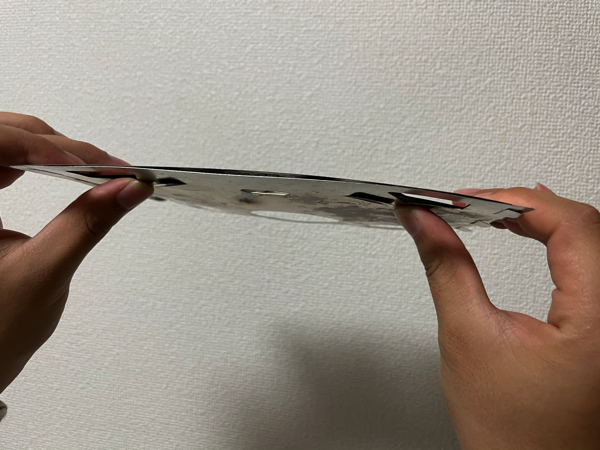

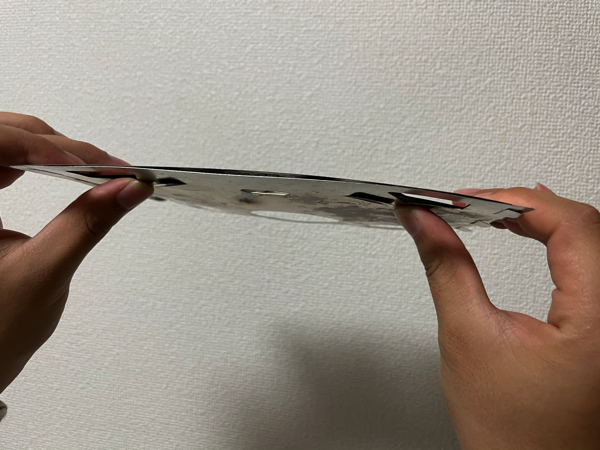

僕が使っているのは、わずか重量16gの風防!

クルクル巻いて収納できるので、携行性がいい!癖のある風防だけど、携行性を重視する人におすすめ!

チタン箸

僕は、火ばさみを使わない。ウッドストーブなら、薪(枝)が小さいので、チタン箸で十分。耐熱性と軽量性を兼ね備えたチタン箸は火箸になる!

チタンマニア チタントレイ

灰受けは、チタンの皿を代用している!

トランギアのアルミプレートを使っている人もいるね!地面の保護には、熱伝導率の低いチタンがいいのでは?

チタンスコップ

ウッドストーブを使うときは、落ち葉に着火しないように、スコップで地面を整地する。(キャンプ場のルールに従うこと)

僕が使っているのは、チタンスコップ。DAC社のスコップと迷ったけど、チタンが好きだからチタンを選ぶ!

チタン関連のギアは、別の記事でまとめているので参考にしてほしい!

シルキー ポケットボーイ130カーブ刃

広葉樹の枝を切るときは、シルキー「ポケットボーイ130カーブ刃」を使っている。

荷物の軽量化のためにノコギリを持っていかずに、枝を足で踏み、へし折っていたけど、硬い広葉樹はなかなか折れなかった。

やはり、ノコギリがあると便利だ!世界的にも人気なシルキーが好きで「130サイズ」と「170サイズ」を愛用している。

130サイズは、ウッドストーブを用に!170サイズは、ブッシュクラフト用だね!

カイマン レボリューショングローブ

ウッドストーブを使うときは、耐熱グローブも必要になる。

僕は、カイマン「レボリューショングローブ」を使っている!握りやすく、強度が高い!

アクシーズクイン ヌノバケツ角

ウッドストーブを扱うために必要なグローブやノコギリなどのギアは、アクシーズクイン「ヌノバケツ角」に一式入れて持ち運んでいる。

ヌノバケツにギア一式を入れたままバックパックに収納しておくと、使い勝手がいい!

トークス チタンポット550

ドライフードが進化して、お湯だけで美味しくご飯が食べれるようになった。

トークス「チタンポット550」であれば、ソロキャンプや登山にちょうどいい容量で使いやすい!

クリームシチューを作って、パンで食べたら抜群に美味かったな!

ウッドストーブの比較

本記事を見て、ウッドストーブが気になった人がいるかもしれない。

ウッドストーブを比較した記事があるので、参考になれば嬉しい!結論から言うと、1位はピコグリル85だね!